女中学生被凌辱被迫援交,屈辱自杀后,看残疾父亲如何复仇!

校园欺凌题材的电影,总是会触动一些人的回忆。

多少同学是在校园欺凌中认识到,这个世界有一个阴暗的角落。

那是他们人生中第一次痛,也是心灵的第一次野蛮成长。

今天我们推送的电影讲的就是这个——

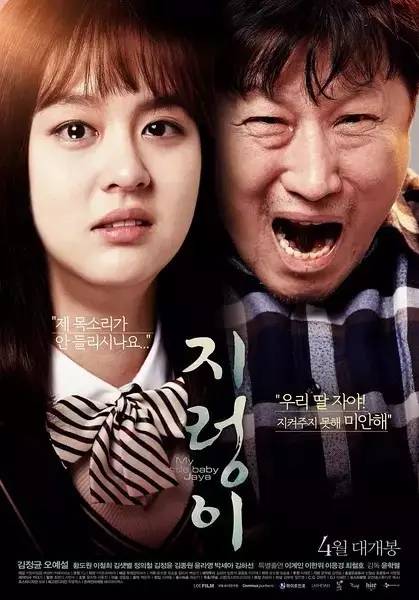

《蚯蚓》

这部影片在2015年就已拍摄完成,今年4月才在韩国上映。

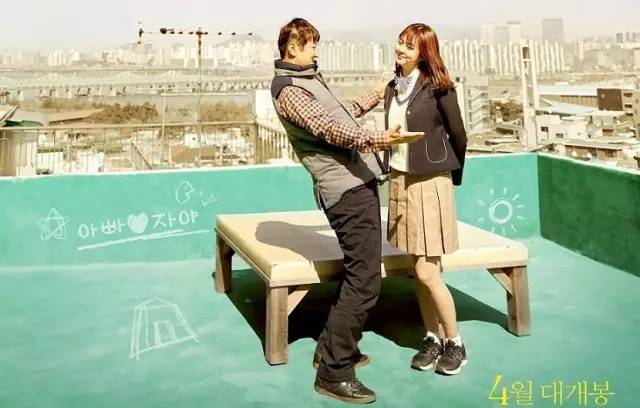

(《蚯蚓》男女主角)

影片的投资也不大。

在韩国上映后,排片量很低,至今只有区区不到7.48万观影人次。

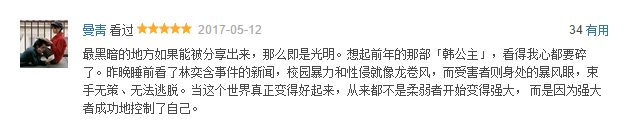

但不管在韩国,还是在中国,看过这部影片的人,却刷起了朋友圈。

电影专业网站,看完难以平静的人很多。

导演血淋淋地揭开了韩国社会的三道伤疤——

弱势群体、校园欺凌、贫富差距。

开篇极具冲击力。患有脑瘫的父亲李元术,提着给女儿买的水果,歪歪扭扭的走着路。

高中生李子若,一袭红衣,纵身从高楼跳下,跌落在一辆汽车上,最后一口气说——一死百了。

警察调查得知,李子若死前的两个月,有过20多次援助交际。验尸官则看到,年轻的肉体上还有刚刚长好的烟疤。

脑瘫的父亲对女儿花朵般凋零的生命无能为力,他捧着女儿的骨灰,洒在河里。

影片开始倒叙。

第一道伤疤:弱势群体。

脑瘫父亲和女儿之前生活在江华岛上。

在子若很小的时候,就有政府工作人员找上门来,说脑瘫父亲不能抚养女儿。

小子若哭着不愿离开父亲。

父亲含辛茹苦的抚养女儿。女儿有音乐天赋,父亲执意让女儿考贵族艺术高中。

当录取书下来的那天,父亲高兴成这个样子。

女儿上学了,父亲也把家搬到了首尔。

面临的第一个问题就是,生存。

高额的学费,普通人都望而却步,何况一个残疾人呢?

商户不让父亲在门口摆摊,连警察都对脑瘫父亲出口不逊。

但是父亲很努力供养家庭,即便是处处被人欺凌的弱势群体,影片也留下了温馨的一刻。

父亲对女儿成才倾注了所有希望。

第二道伤疤:校园欺凌。

子若在学校被富家女惠善欺负。

子若喜欢合唱团团长佑正,并献出了初吻。

而惠善也喜欢佑正,醋气攻心,上门来和子若对决,还侮辱子若的父亲。

子若再也忍无可忍,奋起反击,打了惠善。

第三道伤疤:贫富差距。

在一次聚会的时候,被问及父亲是做什么的,子若第一次撒了谎。

她说——我父亲是做服装生意的,在百货商店开店铺。

在这个学校,学生的家长,要么是财团理事长,要么是国会议员。

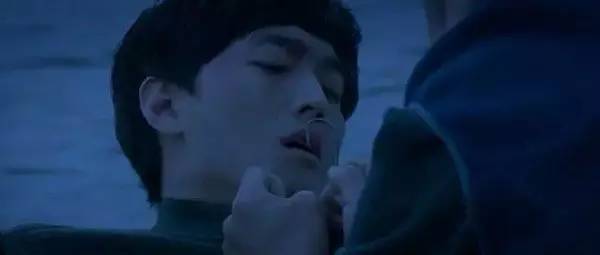

被子若献吻的那个帅哥佑正,当他得知子若的家庭情况,找上门打了子若,还用烟头烫子若的胸部。

他的逻辑是——子若家穷,高攀他,就是玷污他(这何止是个渣男)。

子若打了惠善,被惠善有势力的父母报复,在学校颠倒黑白。

子若被学校开除了。

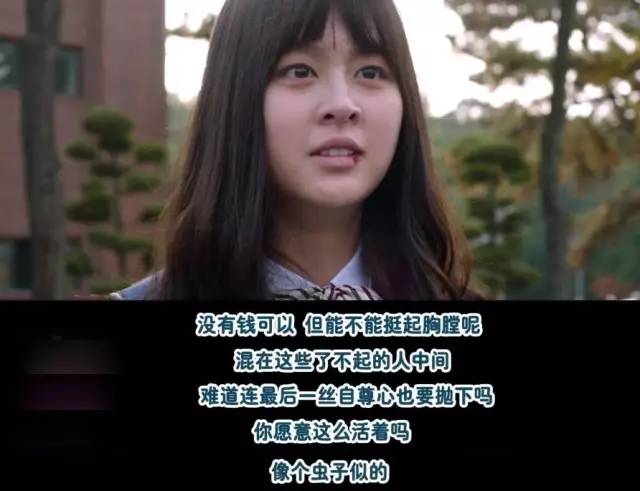

子若却没有因为这个而气馁。面对着被打击得抬不起的父亲,她说——

子若给教育厅写了关于自己遭遇学校暴力的请愿书。

可她要面对的,不仅是几个欺凌她的学生。在这背后,是整个社会阶层固化产生的利益集团和各种势力之前的坑瀣一气 。

这些权贵家庭的孩子开始报复,手段逐步升级。

他们殴打子若,也殴打子若的同学敏京。

他们闯到子若家里,轮奸了子若,并用手机录像。

他们威胁子若,如果不去接客,就把她被羞辱的视频传到网上。

子若被迫,一次次的接客。

最终,有了片头的一幕,子若生无可恋,从楼上纵身一跃。

而脑瘫父亲,当他看到子若生前日记的时候,仿佛亲眼看到了子若被欺辱的那些瞬间。

父亲找到了学校,找到了当事人家长,找到了警察局,却一无所获。

(讽刺的是,父亲从警局失望离去时,背景给出了醒目的一行字)

他是一个弱势群体,一个话都说不明白的弱势群体,一个未成年援交女的父亲。

没有相信他,甚至没有人愿意听他的话。

这样的情节,也是很多人不喜欢影片的原因。

太直接、太惨烈、太没有希望。

但是像本片中的脑瘫父亲一样,求助法律也得不到公平审理,那该怎么办?

脑瘫父亲在走投无路的情况下,选择了后一种猛法,选择了最直接、最惨烈、最没有希望的办法。

以惠善为首的,经常欺负子若的三个女生,被他……

羞辱过子若的男生,被他一个个抓来……

人面兽心的佑正,被他用……吊起来……

片尾,一叶孤舟在河上孤独的飘荡着。

在一个法治社会里,在一个弱势群体能发出声音的社会里,番叔不赞成影片中脑瘫父亲的行为。

可是看看影片中比丛林更可怖的生存环境,作为一个父亲还能怎么做呢?

是他选择了暴力,还是暴力选择了他?

影片造成韩国之外观众的争议,不仅是复仇是否正当的原因。

对大部分人来说,这部电影最大的价值在于对个人对暴力的宣判,以及复仇的审美快感。

片名叫《蚯蚓》,指的是子若,子若父亲这些底层的大多数,可是没人是真正的蚯蚓,蚯蚓也会变成巨蟒。

番叔无权做一个审判者,也没有一双穿越历史的眼睛来揭示终极解决方案。

番叔无数次告诫自己的是,无论生活施加了你什么,无论黑暗吞噬了你什么。

只有一个方法才是真正的救赎——让光明常驻心灵。

只有经历过的人才知道这不是鸡汤。